rss

2020/05/19

出版現場

【育書軼事】跑團實驗到成書,中二大叔的孵夢軼事

【育書軼事】跑團實驗到成書,中二大叔的孵夢軼事

2020/05/18

出版現場

【育書軼事】哈扣! 跨四地製作的新書生產報告書!

【育書軼事】哈扣! 跨四地製作的新書生產報告書!

2020/05/18

出版現場

「典藏敦南」夜讀馬拉松:《結業式:致我們的青春荼糜》

「典藏敦南」夜讀馬拉松:《結業式:致我們的青春荼糜》

2020/05/12

最新情報

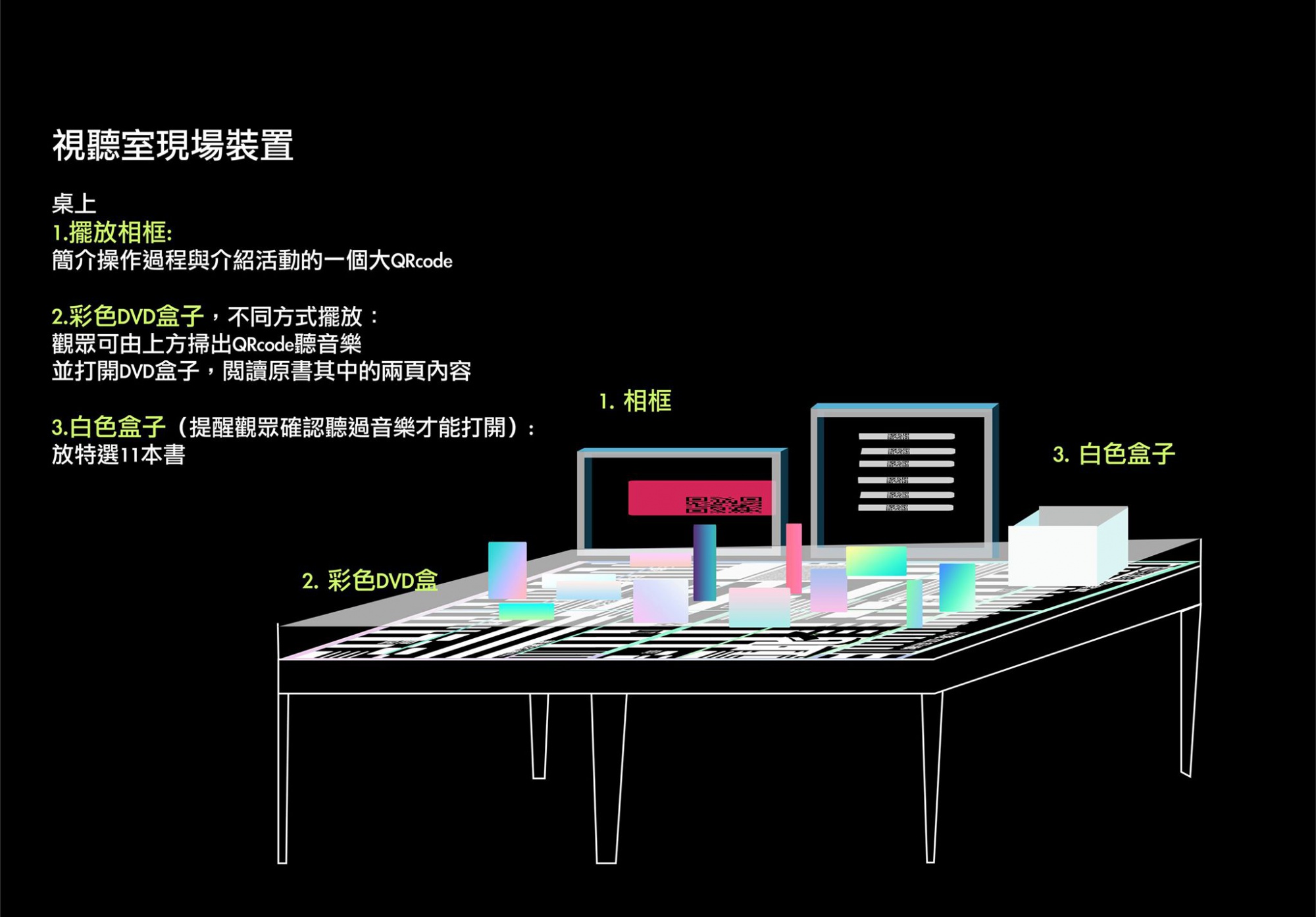

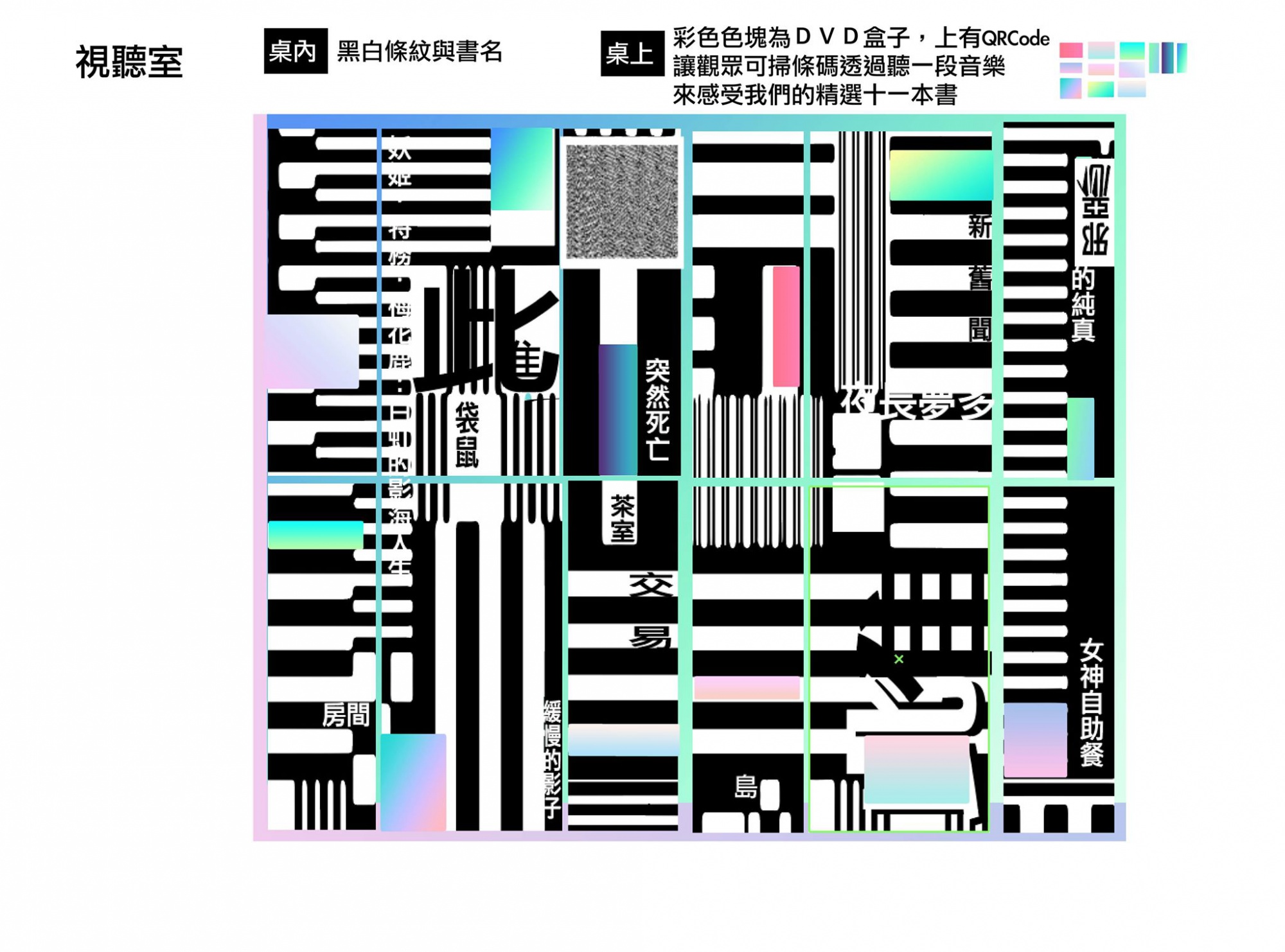

誠品R79 5-6月特展 :《圖書視聽室》

誠品R79 5-6月特展 :《圖書視聽室》

2020/05/01

最新情報