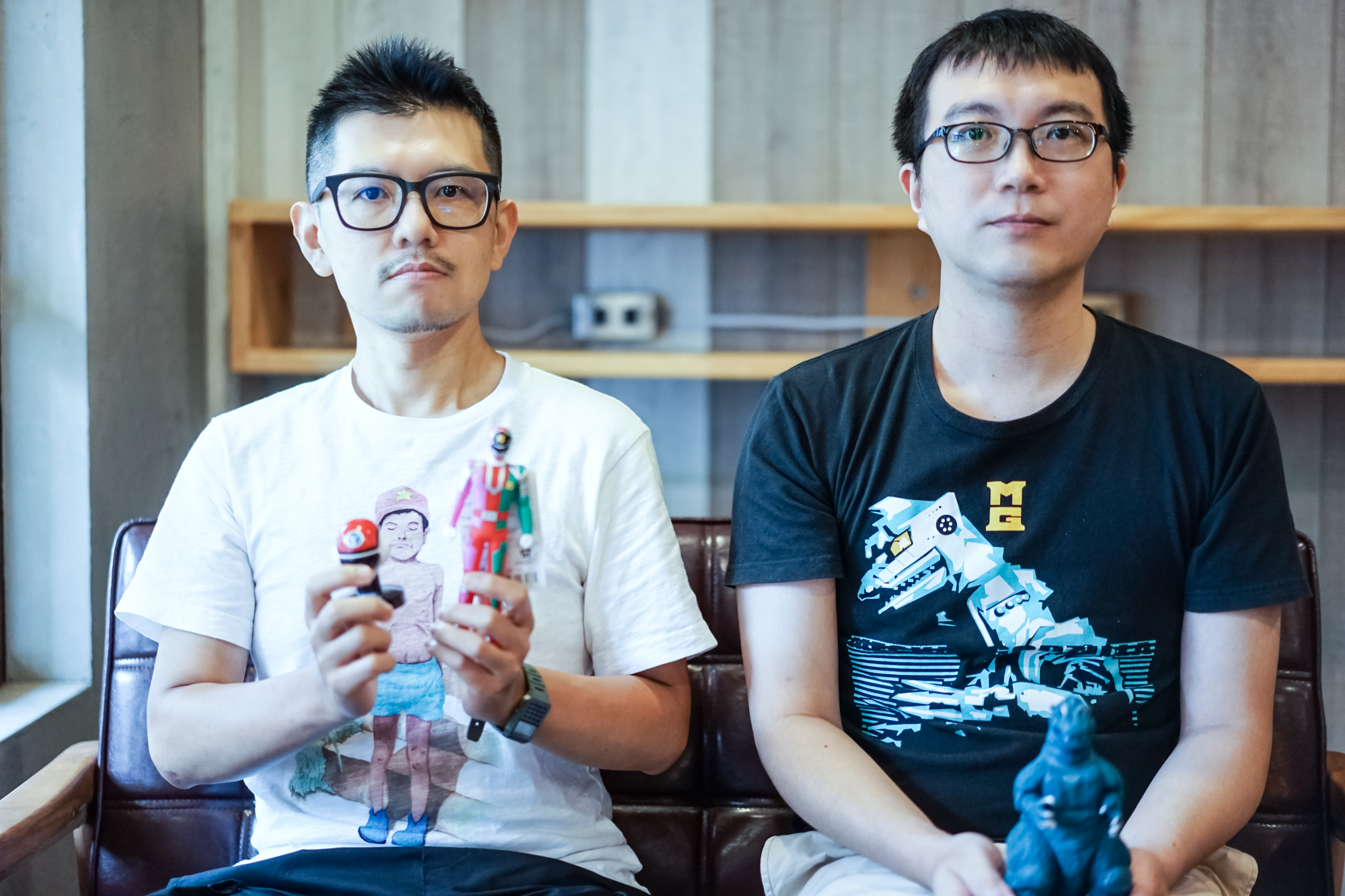

怪物餵養的少年長大後──專訪陳夏民X唐澄暐

採訪撰稿|沈眠 攝影|李霈群 場地|咖啡境

逗點出版品以純文學為大宗,但在出版唐澄暐短篇小說集《陸上怪獸警報》之後,陸續推出漫畫《蔣公會吃人?》(唐澄暐原作、活人拳作畫)、長篇小說《蔣公銅像的復仇》,以及唐澄暐親筆翻譯的作品《星之彩:洛夫克拉夫特天外短篇集》及《美麗新世界》,儼然構成了一個帶點「恐怖」意味的科幻/奇幻宇宙。且看逗點文創結社總編輯陳夏民與科幻小說家唐澄暐從兒時談起,分享他們如何透過日本特攝片與恐怖片獲得創作養分,進而用書本,開闢出一條通往奇趣世界的蜿蜒小徑。

特攝片型塑了他們的人生

陳夏民生於1980年,唐澄暐則是1981年,兩人年齡相近,有許多相仿的童年經驗。而特攝片就是陳夏民與唐澄暐的第一個共通點。特攝即是特殊攝影,意指使用大量特技效果的真人電影、電視劇,在日本是大行其道的片種。

小學時,唐澄暐本就對各類恐龍、怪獸的東西很感興趣,但真正令他整個栽進去的是錄影帶,「當時的錄影帶往往片名和影像內容並不相符,很像在抽福袋,你不知道裡面到底是什麼,很隨機感。我記得租了一部《電影黑盒子 怪獸電影幕後》,那是很怪的組合,前半部是《哥吉拉》(1984)幕後花絮,關於電影是怎麼拍出來,如用石膏蓋房子。然後後頭是東寶公司從1954年到80年代所有怪獸電影的預告片。我真是看得目不轉睛,瘋狂的倒帶重播,一看再看。」回憶在唐澄暐的臉面投上了一片狂喜的影子。

在那之後,他也就對特攝片一往情深,任何相關的資料都會窮追不捨。「我每個星期天都會固定去家附近的金石堂翻讀一本《世界奇異怪獸》,反覆的看啊,最後拜託爸媽買給我。」唐澄暐的眼神清亮,語氣裡帶著一絲悵惘,「那時候視聽環境是很片段的,跟現在要什麼資訊幾乎都可以在網路上找到截然不同。我是飢渴地在尋覓所有我能看到的情報,靠自己去東拼西湊,現在想起來,那是我認真向外探索知識與世界的過程。」

回憶過往之際,唐澄暐忽然想起幼年時另一有趣經驗,「《漢聲小百科》當年也很紅,很多小朋友都會看,裡面的主角是阿明與阿桃。我記得,我還做了一堆蠢事,比如打電話到漢聲雜誌社要找阿明、阿桃,以為那就是他們的家,接電話的人一副見怪不怪的模樣,顯然我不是第一個這樣做的小孩。我還不死心,根據書中的地址直接跑過去,然後職員讓我待在漢聲門口看了一個下午的書。」或許這種對虛構的相信與追究,亦諭示了後來他走向創作之路的必然吧。

「我也是從錄影帶認識特攝片,那時候都叫人形卡通,比如《超新星戰隊》、《假面騎士》,大致都是在處理主角們如何變身為超人類去面對黑暗、邪惡的故事。對我來說有奇怪的召喚,非常迷人,讓我對如何變成更好、更有力量的人,充滿想像和熱情。我還會設想自己想要找誰組戰隊,以及必殺技應該是什麼之類的。總之,那是一個小個體跟巨大世界的對話,而這些對後來我的人格塑造自然有著相當程度的影響吧。」陳夏民說起往昔,聲音裡都是溫柔。

他最有印象的特攝電影是《哥吉拉對黑多拉》(ゴジラ対ヘドラ),「黑多拉是因為人類對海洋的汙染,而使得宇宙飛來的礦物,吸收了工廠排放的有害廢棄物變成的,簡單來說就是垃圾組成大怪獸。這部片有夠恐怖,黑多拉會甩毒泥,於是被噴到的人類就會痛苦倒地且無法呼吸,最後溶蝕化成了白骨,變成爛泥中的死屍。」想起那些畫面,陳夏民的語氣裡還是難掩驚愕。

唐澄暐另外補充了怪獸宇宙的資訊統整,「現在的翻譯都是哥吉拉,但其實過去是沒有這樣的統稱,有段時期因為美國好萊塢電影、1998年的《酷斯拉》(Godzilla)的緣故,那段時期一般大眾都習慣叫酷斯拉,哥吉拉只在真正的怪獸同好中流傳。要到了2014年傳奇影業(Legendary Pictures, Inc.)製作拍攝的《哥吉拉》(Godzilla)才獲得正名。」

追求恐怖是為了探索未知

偏好恐怖片的陳夏民,是因為母親愛看,這才啟動了他的興趣,「一開始當然只是純粹追求刺激,或者說只見得血肉橫飛所具有的展示性,像《十三號星期五》(Friday the 13th)系列,享受著被帶著曲棍球面具的殺人魔傑森不斷驚嚇到的怪異樂趣。可是後來長大以後,就會去分析這個片種所蘊含的各種精神、文化的意涵,也會探究編導為何、又是如何拍攝、製作恐怖片。」

舉例來說,衛斯‧克萊文(Wes Craven)導演的《驚聲尖叫》(Scream)系列,是從一通莫名其妙的電話所鋪陳,而後鬼臉面具狂人燈場所全面開展的癲狂殺戮。陳夏民語氣極其認真:「這裡頭就帶有我們其實畏懼跟人有突然連結的心理性隱喻。恐怖片不止是低俗的嚇人影片,它具有不同的層次,可以讓人在其中找到關乎人性的多樣認識與及創作靈感。」

此外,他指出有一些特攝片、怪獸片也算是恐怖電影,如剛剛提過《哥吉拉對黑多拉》就有不少將人溶掉分解的可怕畫面。或《假面騎士》也曾經以怪談方式拍攝,比如讓人體泡沫化。還有,時隔12年、東寶又重啟怪獸系列拍攝的《正宗哥吉拉》(シン・ゴジラ),也帶有又美又絕望的恐怖感受。陳夏民提醒道:「這些電影都演示了某種非人的存在高度,我不認為是虛幻無意義的異想,相反的,它應該都藏有人類對未知宇宙的潛意識駭怖。」

至於恐怖小說方面,史蒂芬‧金(Stephen King)當仁不讓是陳夏民最為推崇的首選之人,如《鬼店》(The Shining)、《寵物墳場》(Pet Sematary)、《魔女嘉莉》(Carrie)等等都是很驚人的恐怖作品,「我認為他最厲害的地方就是把真實的阿砸(煩躁苦悶)人生與靈異、神祕事件做出精彩的連結,也就是說你不只在人生無處可逃,就連閱讀小說也同樣無路可出。他真的是有辦法把潛意識底下的東西,拉到眼前,讓我們感受到那種真實且極端的恐怖壓力。」陳夏民的口吻平靜,但同時又存在絲縷般的不安感。

「一切都是機遇啦。」唐澄暐眼底帶著笑意,「我看恐怖片、恐怖小說都是無意間就撞上去了,但也因此有命定的感覺。」他記憶中最初感到駭異的是雷利‧史考特(Ridley Scott)導演的超級經典《異形》(Alien),這是唐澄暐首度接觸的太空怪物電影,「我徹底地嚇慘了,尤其是異形從機員胸口鑽出的炸裂畫面,還有你最後以為雪歌妮‧薇佛(Sigourney Weaver)總算要逃出生天了,沒想到異形還跟著躲在太空艙,真是說嚇個半死也不誇張啦。現在回頭去看當然會覺得很老梗,畢竟後續有太多這樣的異形片。可是我當初看是完全沒有相關經驗,那就是一個恐怖新世界啊。」

至於《七夜怪談》(リング)則是另一個讓唐澄暐震駭難忍的觀影體驗,「錄影帶就是一個很有恐怖元素的材質,那種粗糙顆粒、雜訊等等的視覺衝擊,本來就很有靈異感。」其後,唐澄暐就沒有過類似驚駭欲絕的感受了,他以為這是進入數位時代的關係,科技與各種設備都進化得無有遺漏,一切都越來越清晰,很難再有什麼詭異的效果。

「以前的書籍很容易就會恐怖的效果,就跟印刷技術不好、品質很差有很大的關聯,比如神祕百慕達三角洲、人體自燃、諾斯特拉達姆斯預言之類的書,紙張圖像就是很模糊,搞得我隨便看都像是有鬼或怪物長在裡面。我小時候膽小無比,一個影子、一陣風都會覺得有什麼,就連牆壁上的一個污漬,也像是張鬼臉在微笑。可是明明很害怕,卻又愛看得不得了。」唐澄暐搖頭苦笑。

如今的他很常在半夜寫作、翻譯,可是卻怡然自得,他自嘲道:「這可不是我膽子變大了,而是人生裡實在有太多比超自然、靈異現象更麻煩的東西要面對,忙都忙不完了,哪裡有時間害怕啊。」

講起恐怖小說,唐澄暐反而想到的是倪匡的《城市怪故事》,「這是短篇集,裡面收錄的都是一些無法解釋、離奇巧合的事件,比如總是見不到房客,房東越想越奇怪,就想方設法要看到他,卻總是會失之交臂,抑或菁英俱樂部玩弄成員的惡戲之類的。其實也沒有妖魔鬼怪,比較是生活中不舒服的、帶著惡意、無可解決、令人垮掉的故事。」

講起恐怖小說,唐澄暐反而想到的是倪匡的《城市怪故事》,「這是短篇集,裡面收錄的都是一些無法解釋、離奇巧合的事件,比如總是見不到房客,房東越想越奇怪,就想方設法要看到他,卻總是會失之交臂,抑或菁英俱樂部玩弄成員的惡戲之類的。其實也沒有妖魔鬼怪,比較是生活中不舒服的、帶著惡意、無可解決、令人垮掉的故事。」

隨後,唐澄暐闡述各類恐怖創作與人的關係,「我認為,人就是會這方面的追求,那是一種主動尋求恐怖的需要,像喜歡聽鬼故事。不過當然了,得在安全的環境下,試著體驗危險的感受。換句話說,人們是透過恐怖的追索去確認自身的幸福。」

「世事多煩憂,不管是恐怖片、恐怖小說甚或是PTT的marvel版(恐怖故事討論區),顯然都是我們下意識想要抓交替的嘗試,也就是說讓那些恐怖驚悚的感覺,驅逐掉正在心中累積、產生困擾與憂鬱的現實事物。」陳夏民溫和地說著:「我們的日常裡潛藏著各種不安,恐怖電影、小說或漫畫都是一種釋放,像Netflix上的日劇《東京怪奇酒》,人物就藉由夜半時分去靈異地點喝酒,感覺酒無敵的好喝,而後安全離開,這也是對活著真好的再次肯定吧。」

恐怖文學宇宙卓然成形

唐澄暐的《陸上怪獸警報》、《蔣公銅像的復仇》似乎都偏向於超自然恐怖領域,但他並不認為自己是想要成為一個恐怖作家才寫這些作品的。他斷然說道:「我只是想把少年時的某些經驗、各種自己喜歡的故事原型,用自己可以做到的方法寫出來,那是很自然而然的創作行為。我單純就是很想要跟人說我所見的,以及我的感受。」

比如大學時期所寫的〈蝦〉,就是因為他兒時很想養魚,後來如願以償,但某次只有他在家時,魚忽然大量死亡,「一個小孩獨自面對這個場景,卻什麼也都做不了,〈蝦〉的創作起點不過就是這樣的心情罷了。」唐澄暐直白地講:「但完成這兩本書後,其實我反倒想要寫別的東西,不是想要擺脫什麼定位的問題,而是我本來就沒有把自己當作恐怖小說家。」

恰巧《陸上怪獸警報》裡,陳夏民最喜歡的就是〈蝦〉,「從小男孩的視角去描繪那種生活中無與倫比的恐怖,我認為是相當高明的短篇傑作。」而《陸上怪獸警報》與《蔣公銅像的復仇》對他而言最獨特處就在於,「明明小說處理的是我們當代人需要面對的問題,可是卻有濃烈的懷舊風格,如此反差更吸引著我。」陳夏民淡然道:「也許是因為我們年紀相仿的關係,所以特別有感。既然這些跟童年有關的東西已經被唐澄暐寫出來了,我就生出想讓逗點來出版的使命感。」

逗點出版品一直比較偏近文青系,但與唐澄暐的合作開啟了另一個可能,走上科幻、恐怖的領域,陳夏民樂見其成,也想要持續經營,因此邀請唐澄暐翻譯阿道斯‧赫胥黎(Aldous Huxley)反烏托邦小說經典《美麗新世界》(Brave New World)以及洛夫克拉夫特(Howard Phillips Lovecraft)作品選。後者較為人所知的是克蘇魯神話,但陳夏民更感興趣的是他的宇宙恐怖故事,希望唐澄暐能夠挑選出來這個主題的短篇,最後集結為《星之彩:洛夫克拉夫特天外短篇集》(The Colour Out of Space:Selected Short Stories of H. P. Lovecraft)。

陳夏民相信,《美麗新世界》放在這個年代來看會超級有感,特別是關於以各種娛樂控制人民這件事,「出版至今呢,香港的訂書量滿不錯的,我想,正是因為如今香港的情勢與赫胥黎的小說有部分同步的緣故吧。」

關於《星之彩:洛夫克拉夫特天外短篇集》,陳夏民不諱言的說:「〈星之彩〉真的太棒了,文字精煉,情節與氣氛都堆疊成體。洛夫克拉夫特有些作品真的太囉嗦,繞來繞去,充滿太多感受、感官的描寫,過度繁瑣也是困擾呢,不過那個年代的寫作,總是這樣的。」唐澄暐附和道:「〈星之彩〉確實是洛夫克拉夫特最傑出的小說。」

「我自己覺得呢,把《蔣公銅像的復仇》跟《星之彩》放在一起,相當具備對話性,很有跨界的串聯感。」陳夏民如此表明,若再加上對洛夫克拉夫特甚有影響、羅伯特‧錢伯斯(Robert W. Chambers)的《黃衣國王》(The King in Yellow)也是逗點書,那麼其實隱隱的有一個恐怖文學宇宙卓然成形的意味。最後,陳夏民臉上浮現滿足的笑容:「而這些呢,不外乎是我們把小時候真心所愛的東西,用另一種方式,或者創作、或者出版品,重現出來罷了。」

陳夏民 出版人

桃園人,東華大學創英所畢業;逗點文創結社總編輯,大愛臺《青春愛讀書》選書顧問,與夏宇童共同主持Podcast節目《閱讀夏LaLa》。著有《失物風景》、《那些乘客教我的事》、《飛踢,醜哭,白鼻毛》、《主婦的午後時光》(與攝影師陳藝堂合著)、《讓你咻咻咻的人生編輯術》;譯有海明威作品若干。

唐澄暐 譯者、作家

從小在充滿恐龍、怪獸、超自然現象的書堆和電視上吸收雜七雜八的知識娛樂長大,尤其喜歡哥吉拉。不過後來考試一多就忘記了,上了大學才重新重視起這些回憶。後來便開始以創作重組自己的童年故事。作品包括怪獸迷成長史紀錄片《大怪獸台灣上陸》、二手怪書雜談《超復刻!怪獸點名簿》、怪獸短篇小說集《陸上怪獸警報》、長篇小說《蔣公銅像的復仇》,以及小說改編漫畫《蔣公會吃人?》等。目前從事翻譯,譯有譯有《美麗新世界》、《星之彩》、《怪獸大師圓谷英二》等書。另外也在各網站發表怪獸、電影、遊戲的相關評介文章。