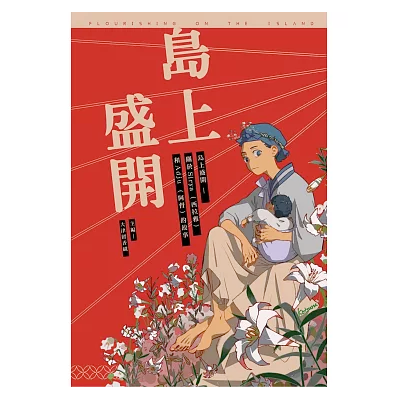

島上豐盛的文化活力

透過漫畫家們年輕的眼睛如花盛放

「把一群目標成為漫畫家的年輕學子丟到田野會發生什麼事?」

台南應用科技大學漫畫系結合田野調查、口述訪談,把研究方法帶進創作領域。

Siraya(西拉雅)面臨什麼樣的文化保存困境?

身為Adju或LGBT族群,又有什麼樣的故事?

轉譯議題和個人的生命經驗,以漫畫呈現獨屬台灣、島上盛開的燦爛風貌!

目錄

交給你們了!/作者:全麥麵

Ti yaw ta ti—(我是—)/原作:段欣余;主筆:簡瑀棻、雲容

夜祭/作者:蝦塔

INIBS/作者:吳樂琦

小豬日記/作者:林嘉儀

閃耀的盔甲/作者:簡瑀蓁、林姝嫻

性別解鎖/原作:李珮淳;主筆:昭莫

役務異物/作者:邱嬄文

致多面向的你們/作者:大津留香織

序文

大津留香織

這本書能夠出版,是因為「台南應用科技大學漫畫系台灣漫畫新秀孵育計畫」獲得了台灣文化部主辦的「文化部漫畫創作及行銷獎勵計畫」採用。新秀孵育計畫,也是有賴國立台灣歷史博物館前館員黃悠詩小姐的協助才能開展,如果不是她的努力,計畫就無法實現。因為在她負責的部分,記了書中刊載漫畫的大概,所以我想在這裡就由我為各位解釋這本書的製作理念。

本書分為前半和後半,前半是以住在台南的台灣原住民西拉雅族為中心的作品,後半是採訪了既是原住民也是性少數的排灣族阿督同志(Adju)們,在訪談的基礎上創作的作品。這次也邀請了素人藝術家段欣余和職業漫畫家全麥麵參加。計畫理念是將台灣的社會問題納入漫畫題材,目的在培養台灣年輕漫畫家的哲學思辨力,再拓展到整體台灣漫畫創作上的哲學的深化。當然,我們不認為光是單一的補助獎金可以實現那麼宏大的願景,但筆者認為一再重覆這樣的嘗試,將來必定會影響台灣的漫畫創作。

回想起來,記得筆者在2021年赴台南應用科技大學漫畫系任教時,看到漫畫系學生描繪的幾乎都是日本風的漫畫和插畫,真是驚訝不已。這個世界還有歐漫(bande dessinée)和美式漫畫,而學生們熱愛被稱為「日式」的日本風漫畫的理由,或許台日在歷史和語言上的親近感自是原因之一,但最大的理由還是日本動漫的巨大影響力吧。在這種環境下,我在閱讀台灣學生的畢業製作和年輕人的漫畫時,對他們的選題和解決糾葛的方式太過輕盈,感到有點不對勁。感覺上漫畫的題材缺乏深度,當然日本的漫畫產業界自然也不例外,不論是創作者或讀者,越年輕的世代,對社會、政治、歷史等的興趣就越稀薄,這大概是全世界共同懷有的課題吧。同時,年長者大概很難馬上理解日益更新的社會課題的深刻性,也不容易給出高度評價,也就是說,或許單純的只是年長者很難掌握其價值。但是,我認為應該是有社會整體共通、普遍而重要的主題,而漫畫則是能描繪那類主題的代表媒介,這樣思考的我,幾乎無法滿意於台灣學生的漫畫。我認為即使他們自己並沒有什麼苦惱或煩悶,身為創作者,似乎更應該去思考這個社會上人們的生存苦楚。

然而,和前面提到的問題不同,我也察覺了台灣漫畫製作上的其他問題。那就是,只是受到日本主流漫畫的強烈影響,卻幾乎沒有比較地下的非主流作品的影響。就像前面說到的,台灣學生大多是先看了日本的動畫作品才讀漫畫。也就是說,他們閱讀的漫畫,多半是在日本已經改編成動畫的主流作品,他們幾乎不會看那些沒被改編成動畫,或是沒被翻譯的作品。在日本,就別說翻譯了,也未透過出版社經手的龐大的個人出版品,那些無法分類的漫畫創作表現,多到幾乎花上一輩子都無法參考學習。這裡說的「創作表現」,不只是畫技,也包含故事結構和套式。日本主流作品的傑出創作,並不是由橫空出世的天才突然創作出來的,是參考了已經存在的無數創作所醞釀才得以誕生的。為了讓台灣學生的漫畫創作更豐富,我認為我們能做的,除了等待天才出現以外,還要培養年輕人多樣的表現和邏輯思考、哲學的思辨能力。

所有的地區和文化,都有各自獨特的哲學思考形式,也會產生相應的表達和創作。台灣有台灣特殊的社會問題,也會有把那些問題投向社會的表現手法吧。台灣擁有精彩的文學和影像作品,也許,作為共享社會問題的媒介,並沒有非得選擇漫畫的必要,而且也不必然非得是日式的漫畫。但是,如果台灣人想要培養比現在更豐富的、台灣獨特的漫畫文化,那麼就得有更多藝術家吸收多元的表現形式,處理能風靡一般大眾的台灣獨特的社會普遍主題。而學習後內化的哲學思辨,也能應用在別的故事上,不是限於創作者個人,深化業界整體的哲學性主題以後,就能花時間,慢慢釀造出漫畫文化的台灣味吧。

在寫作本書時,我得到統籌的黃悠詩小姐,以及漫畫系黃建芳助理教授和陳漢玲助理教授的編輯協助,也向身為各自問題的當事者段洪坤先生和晨皓邀稿。我也想在這裡再度感謝為學生演講的研究者和當事者的各位,以及加入作品審查工作的大家。還有,從超過60件的作品候補中被精選出來,無數次修正分鏡的學生們,我也想為你們歡呼。同時,也希望你們往後也會認真思考關於社會問題的創作責任。書中的作品,是在參觀部落和訪談當事者等採訪工作後,再經過多番推敲構想,最後的稿件也經過了當事者和研究者的確認。但是除此之外,每一件作品是否觸及了少數族群當事者各自的內在糾葛核心?是否有撿起他們纖細的內心,表達出他們的心情後,再成功地將作品傳達給他者呢?我也希望大家能持續追問自己這個問題。創作關於人權和少數族群作品時的困難處,還有這次作品集的反省點,我還會在別的地方說。作為讓台灣漫畫界更加豐富的一小步,期盼讀者們能以溫暖的眼光,長久關注本書的創作者們。