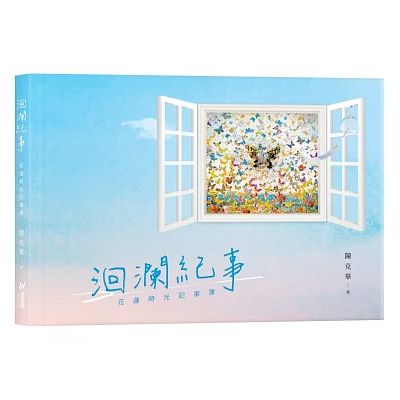

洄瀾紀事: 花蓮時光記事簿

Distributor:

Publisher:

Publishing Date:

ISBN:

Format :

Category:

Price:

《洄瀾紀事》是一部獻給花蓮的深情書寫,也是一次文字與圖像的雙重創作。洄瀾,是花蓮的古稱,也是詩人陳克華的出生地。本書以詩與散文為經,作者親繪的彩色畫作為緯,共同織成一幅關於故鄉的完整圖景。

在文字裡,花蓮的山海被轉化為會呼吸、有靈魂的存在。從群山到縱谷,從海口到小鎮,詩人以凝視與回望,捕捉土地上的美麗與滄桑。在畫筆下,印象則化作線條與色彩,帶領讀者進入另一種視覺的詩意。

本書並非單純的地方紀錄,而是把花蓮放進生命與時代的脈絡中加以凝視。它既是旅行者的眼,也是歸鄉人的心。透過一首首詩、一次次的反覆,讀者看見的不只是地理風景,而是人與土地之間永難割捨的情感。

《洄瀾紀事》動人的地方,在於它讓故鄉既具體又抽象:它是山川,是大海,是街角的日常;同時,它也是記憶、是歸屬、是難以命名的鄉愁。陳克華用文字與畫筆告訴我們:即使漂泊,心中總有一個「洄瀾」作為靈魂的港口。

這是一本可以閱讀、可以凝視、也值得珍藏的作品。對花蓮人而言,它是土地的溫柔紀錄;對非花蓮人而言,它是一面照見自己根源與情感的鏡子。

本書特色

1. 風土之美:以花蓮的山海景致作為背景,讓讀者重新認識土地。

2. 日常書寫:細膩刻畫街角、聲音、人物,衍生出地方生活的溫度。

3. 圖文並呈:畫作與文字相互呼應,讓閱讀體驗多一層視覺深度。

4. 記憶留痕:透過個人視角,將生活片段化為共同的文化印象。

作者簡介

陳克華

男,1961年生於臺灣花蓮。祖籍山東汶上。畢業於台北醫學大學醫學系,美國哈佛醫學院博士後研究。日本東京醫科齒科大學眼科交換學者。曾任台北市榮民總醫院眼科部眼角膜科主任。

創作範圍包括新詩、歌詞、專欄、散文、視覺及舞台。曾任現代詩復刊主編。現代詩作品及歌詞曾獲多項全國性文學大獎,出版五十餘冊文學創作,作品並被翻譯為德、英、日、韓、西等多國語言。並出版日文詩集:《無明之淚》,德文詩集《此刻沒有嬰兒誕生》。有聲出版「凝視」(2006)及「日出」(2017)。(巨禮,詩歌吟唱)。歌詞創作一百多首,演唱歌手從蘇芮、蔡琴、齊豫,到張韶涵及趙薇。近年創作範圍擴及繪畫、數位輸出、攝影、書法及多媒材。

目錄

【序詩】我願我的死是在花蓮的冬季…………8

【代序】某個南濱午後…………12

第一部 詩我花蓮

往天祥路上…………16

北廻線上…………22

海豚搖籃曲—憶你在花蓮海岸…………24

那隻貓不再出現—寫給在花蓮Sun-Cat…………28

死者—我既完全明白,為何我還為你哭?(林徽音)…………30

不遠的花蓮港—仿流行歌曲歌詞而作…………32

末日記(四首)…………34

七七—寫給父親…………44

擱淺…………52

你走後仍然很忙…………56

回家…………58

標點—我感覺葬禮在腦海裡進行(艾彌莉.狄金遜)…………60

窮盡…………62

結論…………64

我願做半夢半醒人…………66

聖嬰…………68

我們已然召喚聖嬰…………70

暴雨…………72

大雨之夜…………74

城市突然整個暗了下來…………76

霧霾㈠…………78

霧…………80

暴雨打在每個相似城市…………82

下雨天…………84

霧霾㈡…………86

反聖嬰年情事…………88

天…………90

脊椎麻醉…………92

末日俳句…………96

第二部 兩地書(台北—花蓮)

花蓮海嘯記…………102

去鯉魚潭看螢火蟲,好嗎?…………106

父親的蘭花…………110

暗夜豬隻…………112

山前山後百花開…………114

嬰兒房…………116

青青校樹待何時?…………118

為何對稱?…………122

早晨七點五十七分…………124

好樣的,Samuel…………126

「花蓮大理石」之家…………128

哲學家螞蟻…………132

無明最深,恐懼回頭…………134

兩個古巴…………136

永遠的綠光…………142

後記(三篇)

1.父親…………146

2.創作自敘…………154

3.閱讀自敘…………158

【附錄】

與詩人擦身而過,望著遠逝的背影,我們乃明白了生活/劉富良

…………162

導讀

花蓮,向來以山海相擁、景致壯闊而聞名。但《洄瀾紀事》所要帶領我們看到的,並不是旅人匆匆掠影的觀光風景,而是深藏在日常裡的細微呼吸。

在這本書中,陳克華用文字記下街巷的光影、人情的溫度,甚至連微小的聲音與氣味,都能被他溫柔收攏。這些篇章既像散文,也像一段段口述的記憶,讓讀者跟著走進花蓮的日與夜。與此同時,他以畫筆留下色彩,讓那些難以言說的瞬間,在紙上獲得另一種生命。

《洄瀾紀事》不追求宏大的敘事,而是將日常的片刻視為值得保存的風景。它所傳遞的,不只是個人的懷想,更是一種土地的氣息——每一幅畫、每一段文字,都在提醒我們:真正的花蓮,不僅存在於壯麗山海之間,也潛伏在轉角的微笑與午後的光裡。

對讀者而言,無論是否來過花蓮,都能在字裡行間與畫布之間找到共鳴:對土地的依戀、對離別的感傷、對歸屬的追問。這些經驗超越地域,成為普遍的人生議題。

因此,《洄瀾紀事》既是花蓮的紀事,也是每個人的紀事。它提醒我們:故鄉不是靜止的座標,而是隨著生命不斷變化的情感風景。而文字與圖像,正是將這份風景留存下來的最好方式。

代序

某個南濱午後

我是在花蓮海邊長大的。一九六○年代的花蓮的海,和廿一世紀的今日,非常,非常不同。拜二○○六年太平洋詩歌節之賜,我以偷閒的心情重遊了從港口至南濱這段海岸。童年的感覺有一些些回來了,但物換星移,滄海桑田之感嘆,其實更多。童年的花蓮海邊佈滿了神奇的鵝卵美石,在海水浸溼下映著天光,每一顆都有如寶石一般。無怪乎每次去總滿口袋石頭回來,也自小薰染了花蓮人玩石、玩漂流木等「靠海吃海」的習性。台灣經濟起飛時,花蓮海岸的鵝卵石也大舉外銷,我的國小、國中同學們的暑假打工,便是在海邊撿石頭。

而這時,花蓮海濱的沙灘長度竟大幅縮短了,從前跨過堤防還得走上長長一段路才能踏到浪,而今,竟只有數十呎之遙。高一時花中外海頗具歷史的白燈塔被炸燬了,花蓮港區延伸向南濱。花中高三在停課準備聯考時,同學時常翻及腰的短牆出去,到海邊捕熱帶魚。經常滿滿一塑膠袋子花花綠綠、奇形怪狀的魚帶回教室。如今,當然是絕不可能了。但二○○六年從亞士都飯店向北,越過港區,朝已成觀光景點的七星潭走,其實遠比不上往南濱方向,朝南濱市埸及公園走這一段來得美。而這一段海灘,也正好也是我童年留連忘返的遊戲場。

如今我揹著略顯突兀的相機,邊走邊試著拍下每一顆石頭、每一道浪潮,每一吋天光,但其實是試圖捕捉童年的記憶。並非週末,又非假期,一路行人稀少,四下靜悄,只有海浪拍岸聲分明,走到了開闊處,有人騎腳踏車前來,把車停在堤上,就坐在石頭上怔怔地看海。不知為什麼這樣尋常的景像帶給我極大的震動—原來,幾十年來,花蓮人看海的姿勢沒有改變!海變了,

沙灘短了,鵝卵石少了,堤防加高了,又多了醜陋的消波塊,人也該不是當年的看海人了?—但花蓮人看海的姿勢、眼晴,看海的那顆心,幾十年赫然沒變!真如佛家言:「人從橋上過,橋流水不流。」時間並未真正帶走一切!如今反而是看海人的那姿勢安慰了我。冬天花蓮的海天總是清一色地陰沉沉,不似夏天時有寶石礦般有層次複雜的藍。我拍完照,騎上腳踏車,似乎不再像來時那麼失落了,原來在海邊看海的那中年男子,不知何時已經走了,我把單車騎上堤防,單腳點地,迎著獵獵海風,將視線投向海天極遠處,天地悠悠,人類的存在渺如滄海之一粟。除了這些尋常感慨,我並不知道每個花蓮人騎腳踏車看海時,都看到了什麼?

我把單車停在堤上,在岩石上坐下來,遞補了方才那人的位置。

2008⁄2⁄26